厚生労働省 慢性疼痛診療システム均てん化等事業について

慢性疼痛診療システム均てん化等事業とは

現在、厚生労働省では、厚生労働行政推進調査事業費補助金(慢性の痛み政策研究事業)における研究班(研究代表:福島県立医科大学医学部疼痛医学講座教授矢吹省司)において、患者が身近な医療機関で診療できるよう地域の医療機関との診療連携体制について研究を進めています。慢性の痛みを来す疾患は、筋骨格系及び結合組織の疾患、神経疾患等の内科的疾患、線維筋痛症や複合性局所疼痛症候群等の原因不明のものまで多種多様な一方で、客観的な評価が困難で、標準的な評価法や診断法は未確立のため、慢性の痛みを抱える患者さんは周囲から理解を得られにくく一人で悩みを抱えていることがあります。こうした、精神医学的要因、心理学的要因等が複雑に関与して痛みを増悪させることから、慢性の痛みの診療においては、診療科の枠組みを超えた集学的な対応が求められています。

平成29年度〜令和4年度において実施した慢性疼痛診療システムの構築に関するモデル事業(※)においては、全国8ブロックで地域のかかりつけ医をはじめとした医療機関と痛みセンターの連携モデルを構築し、地域の医療提供体制へ当該モデルを展開するための事業を実施して参りました。

令和5年度から開始される「慢性疼痛診療システム均てん化等事業」の目的は、都道府県間で診療体制の均てん化を図るため、研究事業等で得られた最新の診療ノウハウの普及等を実施することです。

福島県立医科大学医学部疼痛医学講座では、旧モデル事業実施の6年間に続き、東北地区代表施設として採択され、慢性疼痛診療システムに関する事業に取り組んでいます。

※平成29年度〜令和元年度:慢性疼痛診療体制構築モデル事業

令和2年度〜令和4年度:慢性疼痛診療システム普及・人材養成モデル事業

東北ブロックにおける痛みセンターと連携機関

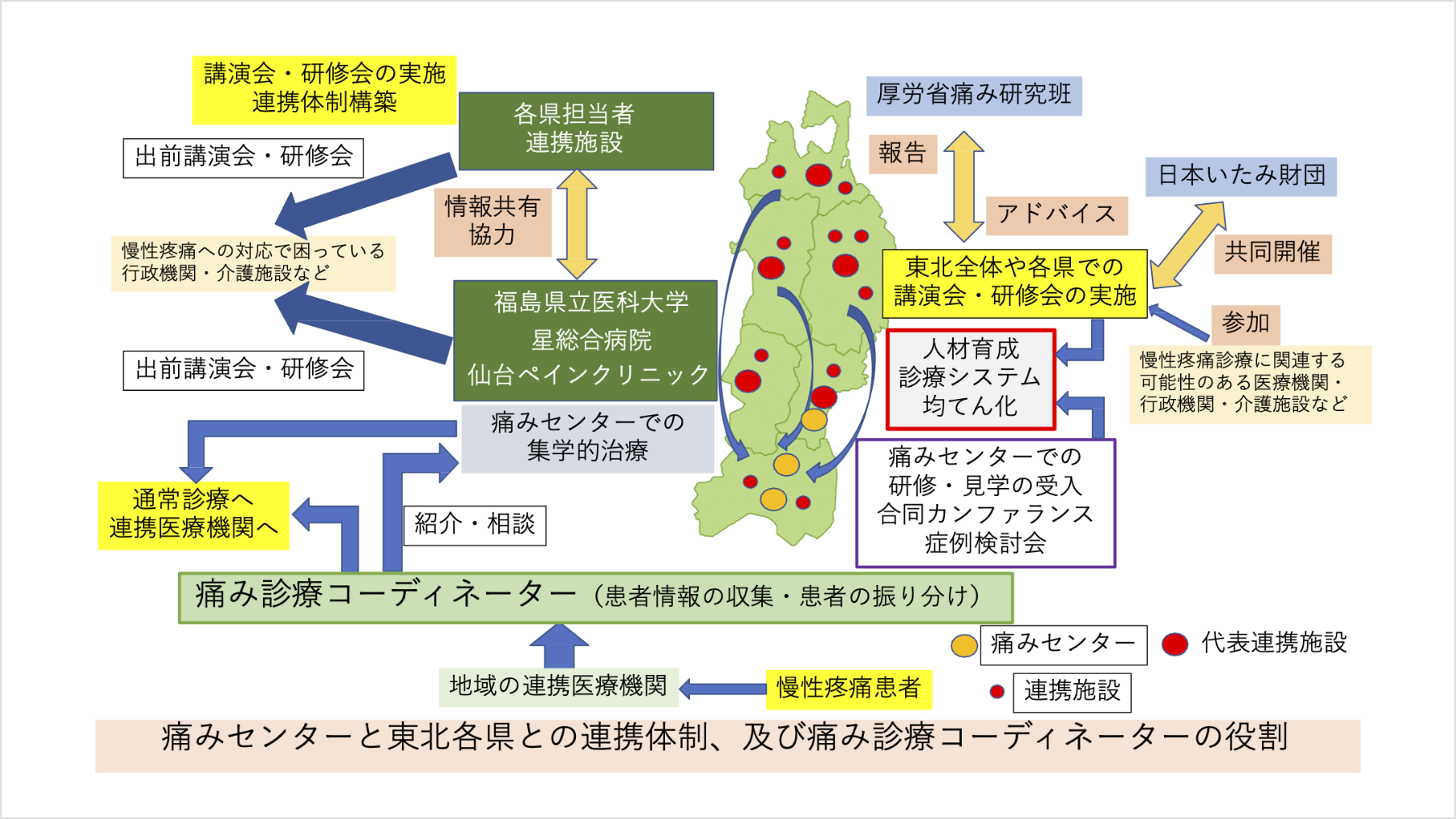

東北ブロックでは東北6県の協力者(表1)と連携し、事業を進めています。東北地方では既存の「公立大学法人 福島県立医科大学」、「公益財団法人 星総合病院」のほか、令和2年から「医療法人社団関逓会 仙台ペインクリニック」が新たに痛みセンターに認定され、3つの痛みセンターを中心に事業を進めています。連携施設を広げ、慢性疼痛患者さんがより適切な施設へ紹介可能な医療連携システムの構築を目指しています。

慢性疼痛の理解と人材育成について

慢性疼痛診療システム均てん化等事業では、東北ブロックの連携機関を中心に研修会・講演会等を通して慢性疼痛の理解と人材養成を進める活動を実施しています。これまでの実績として、東北6県共同で様々な企画を実施してまいりましたが、令和3年度からは各県ごとの活動を実施し、それぞれの地域特性を考慮した事業を進めていく予定です。是非お近くで開催される研修会・勉強会などにご参加いただき、慢性疼痛に関わる知識・情報の取得や、慢性疼痛治療に取り組む仲間づくりの機会として活用して欲しいと考えています。 近年では新型コロナウイルスの感染拡大のため、WEBでの事業も行っています。グループワークを取り入れた活発な研修会・講演会の実施と、遠隔地でも患者診療体制や人材養成が可能となるようなハード面での体制も整え、強固な連携環境づくりにも取り組み、地域の力を育てる試みを続けたいと考えております。

研修会・講演会に関するお知らせについてはこちらのホームページをご覧ください。

令和5年度 慢性疼痛診療システム均てん化等事業構想

令和5年度 事業東北地区各県協力者(代表幹事)

| 青森県 | 八戸市立市民病院 | 整形外科 | 沼沢 拓也先生 | |

|---|---|---|---|---|

| 岩手県 | 岩手医科大学 | 麻酔科 | 大畑 光彦先生 | |

| 宮城県 | 仙台ペインクリニック | 麻酔科 | 伊達 久先生 | |

| 東北医科薬科大学 | 整形外科学 | 小澤 浩司先生 | ||

| 東北大学 | 麻酔科 | 山内 正憲先生 | ||

| 秋田県 | 秋田大学 | 麻酔蘇生疼痛管理学講座 | 新山 幸俊先生 | |

| 木村 哲先生 | ||||

| 山形県 | 山形大学 | 整形外科学講座 | 鈴木 智人先生 | ※R3年度から参加 |

| 山形大学医学部附属病院 | 疼痛暖和内科 | 山川 真由美先生 | ※R2年度まで参加 | |

| 福島県 | 福島県立医科大学 | 整形外科学講座 | 矢吹 省司先生 | |

| 疼痛医学講座 | ||||

| 整形外科学講座 | 二階堂 琢也先生 | |||

| 星総合病院 | 慢性疼痛センター | 髙橋 直人先生 |

※スクロールしてご覧ください。